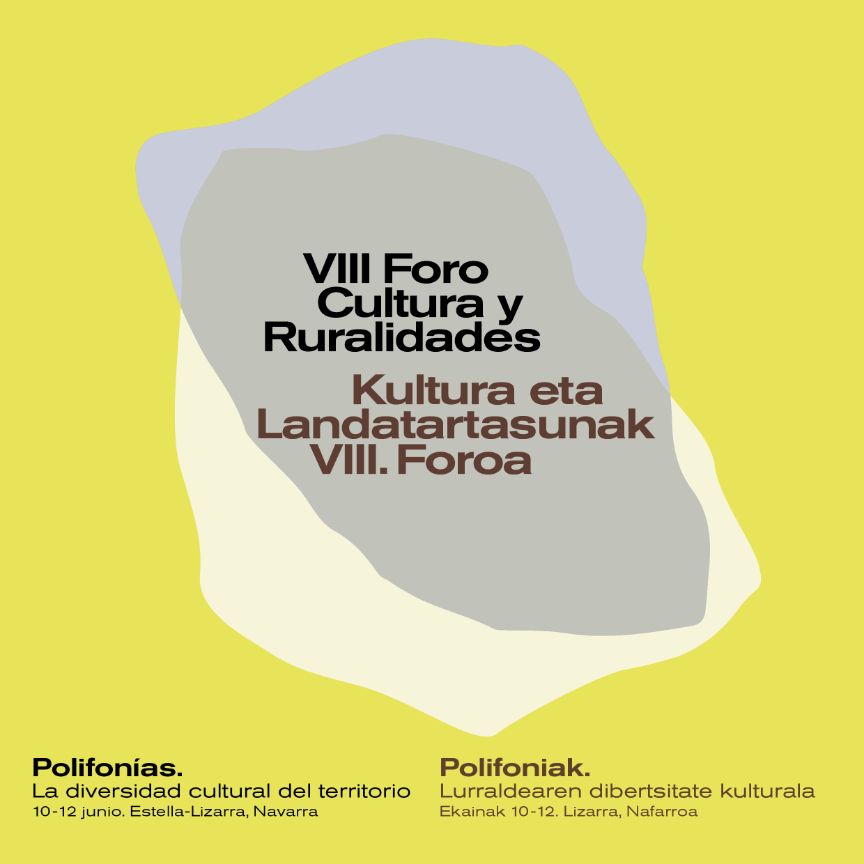

Inauguramos el espacio con esta pieza que escribí y leí el pasado 12 de mayo en el Foro de Cultura y Ruralidades celebrado en Estella, Navarra, al cual fui invitado a participar junto a los artistas Javi Collado y Júlia Colom en una mesa titulada Músicas que nacen de la tierra.

“Suele ocurrir que los cantos de sirena de lo ajeno y de lo lejano nos seducen especialmente, presentándose con unas credenciales más glamurosas que las que nos circundan, iluminando con una potencia mayor, cuando lo cierto es que nada hay más universal y representativo que el trozo de suelo que pisamos.

El lema del Foro de este año, Polifonías, la diversidad cultural del territorio, entiendo que también nos invita a escuchar, aunque para escucharnos sea necesario y fundamental alejarse del ruido, pero resulta que el ruido es uno de los grandes protagonistas de nuestro tiempo.

Afortunadamente en el rural la cantidad de ruido se atenúa, es mucho menor, aunque cada vez el ruido también crece en las zonas alejadas de la ciudad. La encrucijada, me figuro entonces que reside en tratar de acompasar las bondades de la tecnología, que son muchas, al espacio y al territorio, hacia la pausa y el silencio, hacia la calma que todavía atesora el rural en mucha mayor medida.

El folclore, como embajador cultural de los territorios, está operando desde hace unos años en este país de manera hermosa, y está posibilitando también que haya una ingente cantidad de gente joven, aunque no solo, que encuentra en ese lugar, en ese espacio, en ese intangible, casa, calor, lenguaje, identidad o patria.

El folclore es un animal, es un tesoro, es una fuente que nunca se agota, porque el folclore juega en la misma liga que la iglesia católica o que el capitalismo en el sentido de que dispone la asombrosa capacidad para aspirar y congeniar, para aprehender, logrando que cualquier cosa que ocurra a su alrededor pueda ser asimilada hasta formar parte de sí.

Por eso los puristas libran un duelo absurdo con el folclore y una guerra perdida con el flamenco, porque quisieran la parálisis, la no evolución, poder poner un candado a un cuerpo que no consiente ser amordazado.

El estado de gracia que vive el folclore en nuestro país es absolutamente insólito, y goza de una maravillosa diversidad.

La falta de prejuicios con la que las nuevas generaciones de creadores se están sumando, interviniendo en él, es también marchamo de frescura.

Se allegan al folclore viajando sin mochilas absurdas, sin negativas y sin apriorismos. Así, las nuevas identidades, o la liberación sexual, los cuestionamientos sociales, éticos y políticos, no es solo que impregnen el folclore sino que, además, operan desde su mismo centro de mando.

Por ello, estamos asistiendo a la eclosión de figuras iconoclastas que manejan un discurso libertino, populista, hedonista, creativamente rompedor, respetuoso, riguroso también, el cual configura un mapa folclórico español cuya riqueza es similar a la que por ejemplo lleva demostrando durante décadas la gastronomía. El mapa, ahora sí, representa al conjunto de las diferentes culturas del territorio en todos los órdenes.

El folclore permite, al contrario que como se maneja la presidenta de la comunidad de Madrid, afiliarse a los encantos y a las bondades del plurilingüismo porque se siente fascinado por el conocimiento, y porque abraza en vez de rechazar, porque se hace más floreciente cuanto más integrador resulta, porque no va a permitir renunciar a los tesoros de las lenguas periféricas oficiales y por oficializar.

Puedo decir sin grandilocuencia que ha hecho más la música y el activismo de Rodrigo Cuevas, sin ir más lejos, por el florecimiento y la polinización de la lengua asturiana que todas las campañas de mercadotecnia habidas hasta las fecha orquestadas desde las consejerías o desde las academias.

Sin lugar a dudas que han habido otras épocas de gran interés para el folclore de los territorios de España, nada ocurre por generación espontánea, pero creo que nunca hasta estos últimos años se habían conectado entre sí, y con las audiencias, y con el tejido de la industria musical, etcétera, con la generosidad y la sensibilidad con las que se están haciendo ahora, rompiendo los compartimentos estanco y penetrando transversalmente en todos los órdenes. Ocurre que desde la indumentaria y la moda, desde la concienciación ética y social, desde la polifonía del redescubrimiento de los ancestros y el orgullo de la pertenencia cultural hasta lo propiamente musical, han recolocado las líneas de comunicación local y autóctona hasta convertirse en pasaporte.

Tras la pandemia se produjo un cambio de paradigma que también ha ayudado a germinar todo este caudal musical y cultural una vez la ciudadanía tomó consciencia de que la emergencia y el aislamiento podían vivirse de manera mucho más dulce, amable y libre en el rural que en la urbe.

Por otro lado, la globalización y la pérdida de identidad han convergido para generar una necesidad mayor de conectar con lo propio, de abrazar lo genuino, lo verdadero, frente a la tensión uniformadora del mundo contemporáneo.

También confluyen otras alarmas y virtudes, como la necesidad de decrecer, de ser conscientes respecto de lo que se consume y se ingiere, de ser mucho más consecuentes con el desgaste, con el consumo, con la energía, con el cambio climático, con el agotamiento del planeta.

Está, a fin de cuentas, la necesidad de pausar, de ir más despacio, más livianos pero más hondos frente a la locura de los tiempos que corren. Ir hacia la polifonía de la música, y de la vida que nos representa, la que hace justicia respecto al don de estar vivos”.